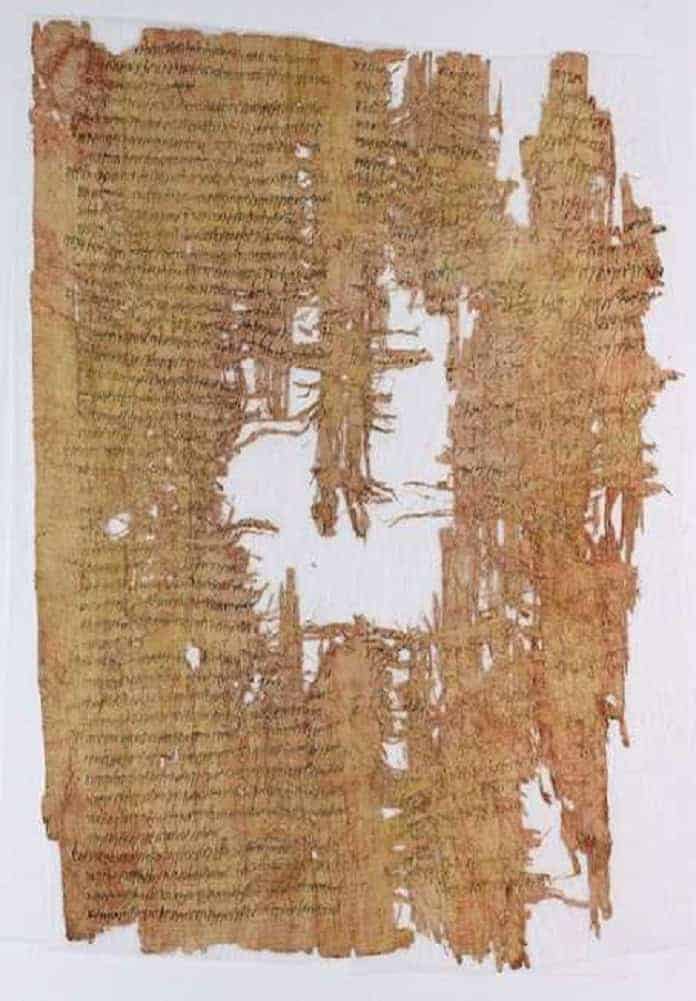

Frode fiscale in salsa imperiale. Due imprenditori locali, Gadalias e Saulos, mettono in piedi uno schema che, pur senza sofisticati strumenti contabili o schermi societari, ha tutto l’impianto di una classica evasione in grande stile: vendite fittizie, prestanome, manomissione di documenti. Il tutto orchestrato con una certa nonchalance in occasione della visita dell’Imperatore Adriano nella regione – un evento che, come si può intuire, portava con sé una valanga di affari e una relativa difficoltà di controllo.

L’espediente era semplice quanto efficace: Saulos, ufficialmente indigente, acquistava schiavi tramite il complice Cherea, ma i passaggi di proprietà non venivano registrati correttamente, eludendo così la tassa del 4% sulle compravendite (quinta et vicesima venalium mancipiorum). Una percentuale che, nelle province imperiali come l’Egitto, poteva salire fino al 5%. Dunque, mica briciole.

È interessante notare che già all’epoca esisteva un’architettura normativa complessa: le imposte venivano riscosse dal fiscus imperiale e, in Italia, dall’aerarium Saturni. Ogni compravendita di schiavi – al netto del valore morale della questione, ovviamente – era documentata da contratti scritti che prevedevano esplicitamente il pagamento della tassa.

Proprio su questi documenti si concentravano gli sforzi truffaldini di Gadalias e Saulos, che manipolavano registrazioni e intestazioni per abbassare artificialmente l’imponibile. L’equivalente odierno? Una contabilità “creativa”, magari con qualche asset intestato a società offshore o a un ignaro parente senza reddito.

Ma la legge c’era e… faceva male. La risposta dell’Impero non si faceva attendere. Il diritto romano trattava la falsificazione di documenti (il cosiddetto falsum) come un reato pubblico, punito severamente dalla lex Cornelia de falsis. Le sanzioni? Dal pagamento di multe salatissime fino alla condanna ai lavori forzati nelle miniere – una condanna che, nella pratica, equivaleva ad una sentenza capitale.

Vale la pena sottolineare che questa severità non era solo simbolica. Era parte integrante di un sistema che concepiva la giustizia fiscale come un dovere verso la res publica, prima ancora che come un vincolo economico. Oggi, potremmo parlarne come di una forma primitiva ma efficace di compliance tributaria.

A smascherare la truffa fu un informatore, figura che, anche nel mondo antico, godeva di un ruolo ambivalente: da un lato strumento di giustizia, dall’altro occasione per regolare vecchi conti o conquistare il favore delle autorità. Niente di troppo distante da certe dinamiche attuali legate al whistleblowing, che oggi gode di una tutela normativa più strutturata, ma che nel principio riflette lo stesso impulso: ottenere vantaggi (o clemenza) in cambio di informazioni utili al fisco.

Nel caso di Gadalias e Saulos, è plausibile che l’informatore fosse implicato a sua volta nello schema e cercasse di negoziare una sorta di accordo premiale ante litteram.

La cosa che colpisce di più è la ripetitività degli schemi. Cambiano i mezzi – dal papiro al foglio Excel, dai contratti scritti a mano agli smart contract su blockchain – ma le intenzioni restano sempre le stesse. Ridurre l’imposta dovuta, eludere il controllo, restare invisibili agli occhi dell’amministrazione finanziaria.

Certo, oggi le tecnologie di controllo sono più sofisticate: data analytics, interconnessione tra banche dati, intelligenza artificiale applicata alla compliance. Eppure, la vulnerabilità sistemica resta, soprattutto se non viene accompagnata da una vera cultura della legalità fiscale.

Una questione culturale, prima che contabile, ed è proprio qui che volevo arrivare. Questa storia antica, apparentemente lontana, ci racconta qualcosa di molto attuale: l’evasione non è solo una questione tecnica, ma soprattutto culturale. È il riflesso di un rapporto problematico tra cittadino e Stato, tra individualismo e responsabilità collettiva.

Che si tratti di un contratto di compravendita di schiavi o di una fattura elettronica non registrata, alla fine dei conti parliamo sempre della stessa cosa: della tentazione di sottrarsi a un obbligo percepito come ingiusto o troppo pesante. Ed è lì che si gioca la vera partita, non nei meandri della normativa fiscale, ma nella percezione condivisa di cosa significhi davvero contribuire al bene comune.

Studiare la storia fiscale dell’Impero Romano serve anche a questo: a ricordarci che dietro ogni frode, ogni trucco ed ogni condono ci siamo sempre noi, con le nostre furbizie, le nostre paure e il nostro eterno desiderio di farla franca. Finché qualcuno, un giorno, non ci scopre. E magari, duemila anni dopo, qualcuno ci scrive pure un articolo.